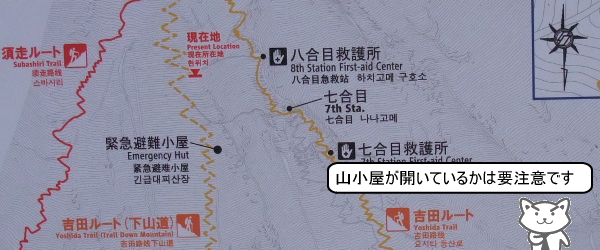

富士山における山小屋

※上記の写真の「現在地」は下山時のものです

富士登山における山小屋は、時期によって開いている数が異なります。山頂に近づくにつれて、早く閉じるものです。特に9月になってくると、頂上での「お鉢巡り」は、どの店も開いていないので、取りやめになることがあります(わたしが登った9月半ば、すでにお鉢巡りは中止になっていました)。

山小屋の確認は大切です。飲料水の補給と、トイレに関係してくるからです。

下の写真は、5合目より上り始めてしばらくしたころ。行く手に山小屋が見えますよね。

岩場に差し掛かっていますが、こんなのは序の口。登山用トスックをつきながら登れますし、杭が打ち込まれてロープで結んでありますからね。行く手にはさらなる難所が待ち構えています。

登ってきました。山小屋にて休憩中です。

すでに雲の上に出ました。といっても、富士山の5合目で、標高2305メートルだったので、すでに雲の上に差し掛かっていることになるのですが……。

写真半ばより、左に登山ルートが映っています。

飲み物が販売されていますが、次第に値段が高くなっていきます。8合目では、500ml1本、500円なので、飲み物の準備はよく考えてください。

7合目の山小屋へ到着。

日が沈んでからの登山は、ヘッドライト装着になります。

後から気付いたことですが、ちょうど十五夜の日でした。それでもヘッドライトは装着です。

さすがに疲れてしまって、写真がブレました。雲の上で、街の明かりが見えました。この後は、8合目で仮眠をとって、頂上へ向かうか、8合目でご来光を見ることになります。

7合目から8合目のあいだには、急峻な岩場が存在しているので、かなり難所だと思いました。ご来光目的で着ているため、7合目付近はどうしてもヘッドライト装着での登山になってしまいます。

捻挫や疲労、足がつっぱるなどの理由で、登山が困難になると判断した場合は、潔くリタイアしましょう。登ったら、下りないといけないのです。そのときの体力があるかということです。

8合目から頂上のあいだにも岩場が存在するので、体調が思わしくないなら、断念することをすすめます。わたしが富士山に登ったときも、早々に、断念した方がいました。その判断は正しかったと思います。

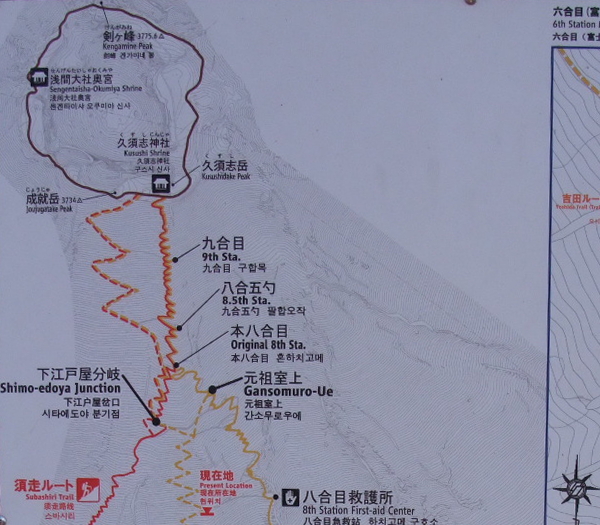

富士登山バスツアーで来ていたりすると、返って無理して、みんなについていこうとするものです。これは、やめたほうがいい。上図の頂上付近のマップを見ても、ほぼ直線コースになっています。

頂上まで上りきれば、下りのコースを使うことができます(ただし、ツアーによっては、登りと同じコースということもあるみたいです)。そして、登りきれなかったら、山小屋までたどりつけなかったら、今まで登ってきた登山道を下りなければなりません。

特に、8合目から頂上のあいだでリタイアするのは、ものすごく大変なことです。地図を見れば、大変さが分かりますよね。それから、このような現在地を示す立て看板は、登りのコースでは、まるで見かけませんでした(写真は、立て看板の一部を拡大して掲載しています)。

山小屋は、トイレに関係してくるので、頂上での店舗が閉まっていると、開いている山小屋までの往復のあいだトイレを我慢しなければならないことになります。これは大変なことなので、「こりゃ、ダメかも」と思ったら、さっさと脱落(笑)しましょう。また来ればいいさ~。

○宿泊・仮眠用の山小屋

8合目の山小屋は、宿泊・仮眠用に使われます。

男女相部屋(そもそもドアがありませんでした)で、布団や枕はありますが、1畳くらいの広さしかありません。もちろん、水は大切なので、風呂はなし。天井はドタドタとうるさく、人の声がいつまでも、そこかしこでしています。

消灯はあってなきがごとし。小声でヒソヒソ話が聞こえるので、仮眠をとりたい方は、耳栓をもって行くといいかもしれませんね。